伝承され、伝承していきたいこと

屋久島記録の会データベースは、屋久島の各集落に残る史跡や伝統行事などを記録することを目的としています。また伝承や古老たちの話も併せて記録していきます。今でこそ、県道が整備され集落は簡単に行き来できるようになりましたが、その昔は隣りの集落に行くにも山を越えねばならず、各集落で独自の風習や文化が継承されてきました。また少子化による人口減少のために、伝統行事の存続が難しくなっているという問題点もあります。屋久島という大きなくくりではなく、集落単位での記録です。当会は、公益財団法人屋久島環境文化財団と記録カメラマンによって組織されています。

記録カメラマン

日下田 紀三

大沢 成二

神崎 真貴雄

西川 高司

皆川 直信

写真の利用について

本データベースに掲載されてある写真の著作権は(公財)屋久島環境文化財団及び撮影者に帰属します。写真の借用をご希望の方は申請書をご提出ください。

詳しくはこちら。

【2015年度】永田集落は、屋久島の北西部に位置し、永田岳(1,886m)、永田川、永田浜(四ツ瀬、いなか浜、前浜)と一直線に山、川、海が続く土地。ウミガメ上陸数が日本一であるいなか浜を始め、屋久島灯台や横河渓谷など観光の名所も多い集落です。屋久島には珍しく平らな土地が多く、米やぽんかんなど農業も盛んな集落です。

【2015年度】吉田集落は島の北西部に位置する小さな集落です。平家の落人が屋久島で最初に吉田に上陸したと言われていることでも有名です。「屋久島最古の集落」とも言われています。県道沿いに家屋は少なく、急峻な斜面に民家があります。人口約200人の大家族のような集落で、色濃い伝統が継承されています。

【2015年度】屋久の最北に位置し、一湊湾は古くから天然の良港として利用され屋久島の玄関口の一つとして栄えてきました。松山遺跡や岡遺跡があることも、縄文・弥生の昔から暮らしやすい土地であったことを物語っており、一本釣りのサバ漁が盛ん。一湊川には世界にここでしか見られない天然記念物のヤクシマカワゴロモが観察できます。町中には様々な業種の30軒近い商店が点在している。

【2015年度】屋久島北部に位置し、鹿児島と結ぶフェリーが入港する宮之浦港を擁し、屋久島最大の世帯数と人口を誇る。集落の中央には屋久島四大河川の一つである宮之浦川が流れ、集落は更に 11 の小区に分けることができる。生鮮食料品などを扱う大型店舗が多く、商業的に重要な役割を担っている。屋久島電工の大型工場があり、屋久島工業生産の重要なポジションを担っている。

【2015年度】春牧は屋久島の東南東に位置する集落で、戦後になって安房から独立した比較的歴史の浅い集落だが、集落内には島内随一の古代遺跡「横峯遺跡」の出土もあり、古くも新しくもある、といえます。

縄文杉や宮之浦岳へ行く県道ヤクスギランド線の起点でもあり、春田浜海水浴場・屋久杉自然館等の施設も擁し、自然も豊かで文化的にも新鮮な風を感じる集落です。

【2015年度】中間集落は屋久島の南南西部に位置する集落。シンボルは七五岳1488mから流れる中間川。温暖な気候に恵まれており、屋久島では雨量の少ない地域です。山が海に迫っており、河川の谷も深いので平地が少ない。中間川沿いの緑やガジュマルのアーチ、中間浜など自然環境に恵まれた暮らしのたたずまいが集落の特徴になっています。

【2015年度】平内集落は屋久島の南部に位置する集落。山裾の傾斜面は、特産のポンカン、タンカンの樹園地となっており、屋久島のポンカン発祥の地でもあります。開拓地であった西開墾や上の牧も含め、平成10年代から都会からの移住者が増加しており、現在の平内地区を特徴づけています。

【2016年度】楠川集落は屋久島の北部に位置し、県道沿いにある国民的アニメキャラクターであるドラえもんが集落のシンボル的存在。一歩足を踏み入れると、歴史と文化が色濃く残る集落。菅原道真公を祀った「楠川天満宮」、屋久島に残る歴史的資料、町指定文化財の「楠川古文書」。町指定無形民族文化財の「楠川盆踊り」など、枚挙にいとまがない。

【2016年度】屋久島の東に位置する島内第二の集落。屋久島最大の河川である安房川を中心として築かれた旧屋久町最大の集落。古くは粟穂と表記され、穂=高い、険しい、安房川の作り出した高い地形断崖のある浸食地形が由来の名前と考察される。水力発電、戦中戦後の森林伐採事業もこの安房が基点と思えば、屋久島の近代史においても重要な集落。

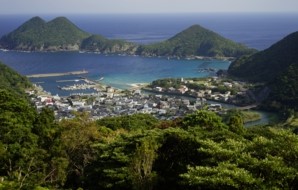

【2016年度】口永良部島は屋久島の北西約 12km に位置する火山島。島のなりたちは、150 万年前ごろの火山活動に伴い形成された。古くから南島航路の避難地として利用され南方の島々や外国との交流上重要な役割を果たしてきた。2016 年には生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目指す「ユネスコエコパーク」へ登録された。

【2017年度】屋久島の北端に位置している。 昔は吉田村「白子(しらこ)」と呼ばれていた。明治三年から上屋久村志戸子と呼ばれるようになった。竹之内2家、真辺家、森下、不明2家の5家が志戸子の集落を作ったと言われている。現在は専業漁師が15人前後。集落の行事は役員を中心に構成されている「住吉会」と呼ばれる会が中心となって運営されている。

【2017年度】屋久島の東部に位置する集落。「フナユキ」と読む。比較的面積の小さい集落である。「屋久島の北海道」と称されているほど寒い地域と言われる。「フナユキ」の語源も、「昔、船を造っている時、大雪が降って積雪の重さで船が割れたため」だと伝えられている。島内で唯一境内に樹齢700年の大杉が立ちなら び、山の神である大山祀神を祭る船行神社がある事から、山の関わりの深さを知ることが出来る。

【2017年度】ほぼ屋久島の南端に位置している。大きな川は無いが現在失われているものも含め人々が生活するに十分な水利、島内最良と言える温泉が存在するのが特徴的。かつてはよく土器が出土とのことからかなり古くから人が住んでいたとみられる。町役場・農協・森林組合がある事からも屋久島南部の行政・産業に おける要の集落と言える。

【2017年度】屋久島の南西、烏帽子岳と鈴岳の間から流れてくる湯川の西に接した集落。その名の示す通り、海岸に温泉が湧いている。農業はカツオ漁衰退後に開墾、開拓がすすみ、カライモやサトウキビ栽培が盛んになった。 昭和50年代からポンカン、タンカン生 産中心になっている。近年の特徴として、屋久島の自然を求める移住者が増加している。

【2017年度】屋久島の南西端に位置している。 ・宮之浦岳を源流とする栗生川の河口近くに開けた集落。冬には季節風が吹くが、温暖な気候に恵まれており、屋久島では雨量の少ない地域。江戸期から大正初期までカツオ漁の基地として栄え、全国に知られた鰹節産地だった。今は勤め人が多いが漁業の伝統も受け継がれており、近海やトカラ 列島方面に一本釣りに出漁している。

【2018年度】屋久島の南東に位置している。海岸段丘地形上にあり、その名で連想できる通り平らな場所にある。西は境川(旧称本富川)東に鯛之川が集落の境界となる。ヤマンコの水を中心として集落が発展してきた事がうかがわれる。かつてはよく土器が出土とのことからかなり古くから人が住んでいたとみられ、資料での初出は「屋久島大絵図」。 海幸彦・山幸彦伝説や、遣唐使吉備真備の史実とそれに絡む言い伝え等、ロマンも多い。

【2018年度】屋久島の南東、島で最も海に近い前岳である高平岳のすそ野にある集落。屋久島大絵図では麦生村内ながら、現高平地 内の山や川の名称が見られる。1958(昭和33)年に開拓農協解散し、麦生区から分離して3 6戸の高平区が発足した。1985(昭和60)年前頃から開拓第二世代のUターンがあり、 さらに自然を求める転入者も多く、徐々に人口は増加している。

【2018年度】屋久島の北東部に位置する集落。愛子岳(標高1 , 235m)の裾野に広がる集落である。西の椨川 と東は女川が隣接区との境となっており、ほぼその中央部に人家が密集している。小瀬田の墓地には鎌倉時代からあると伝えられている墓石があり、歴史が古い。他の集落にはない祭り等、独自の風習が現在も行われている。

【2018年度】屋久島最南にある集落。集落の象徴である芋塚山794mのすそと屋久島南端の段丘海岸の間に開けた集落である。屋久島としては比較的平坦で、農地面積も大きい。温暖な気候に恵まれ、季節風の影響もあまり受けない島内随一の農業適地である。鈴川からのトンネル導水に取り組まれて1906(明治38)年に は十数haの水田が完成し、今につながる稲作の基礎ができた。 農業にまつわる行事が多い。

【2018年度】屋久島の北東に位置している。屋久島の中で最も人口の少ない集落。 椨川、港など自然とのふれあいがとても身近な地区。 旧暦を用いて、多くの伝統行事が開催されている。岳参りは年に2回、春分の日、秋分の日に行われる。島内でも珍しい「棚田」が保全会を中心に維持管理されている。伝統行事の盆踊りは少人数ながらも保存会の手によって受け継がれている。

【2019年度】屋久島南部にあり、南部を特徴づける段丘 海岸の間が麦生地区である。 温暖な気候に恵まれ、季節風の影響を受けることもなく屋久島一 番の農業適地。前岳裾や東部の傾斜地は島内有数のポンカン、タンカン栽培地になっている。中小河川沿い各所で縄文期の石器、土器出土があり、古くからの 居住が確認されている。何処でも人口減少傾向にあるが、麦生では自然を求めて転入して くる人やホテルの開業もあり、人口は増加傾向にある。

【2019年度】屋久島の南東、春牧前岳など前岳尾根の南東面にあるモイヨ 岳614mなどの裾が平野地区である。 縄文期の石器が出土しており、大規模定住地であった横峯遺跡(春牧地区)に隣接していることからも海に近く、中小河川に恵まれて数千年前から暮らしの場であったと思われる。大正時代からタングステン採掘が始まり、仁田鉱山として第二次大戦 時には日本第2の規模。(1958年閉山)。勤め人が増えたことや都市からの転入者もあって人口は横ばい状態にある。

【2019年度】屋久島の北東部に位置し、北は女川、南 は落川に接し、山側には愛子岳やムカエ岳を、海側には種子島南種子を望む。昭和28年、国の直営農林省指定の開拓地として選出され、当初40戸の入植者によって拓かれた集落である。 縄文期の土器や石器類がいくつか出土しているが、 詳しい調査が行われていない。昔の産業は樟脳たき、タングステン鉱山、黒糖用サトウキビ生産、澱粉用から芋生産、トビウオ漁(小瀬田港)であったが、現在はいずれも行われていない。

【2019年度】屋久島の東端に位置し、種子島がよく見える。昭和35年に安房より分村した若い集落。古くから「マツムネ」と呼ばれていた。土器や石器が出土し、大規模な遺跡群の存在が確認されたことがあるらしいが、未調査に終わっている。隣の安房集落は屋久島南部の要となる集落であり、広大な土地が存 在する事から鹿児島県合同庁舎・屋久島交通バスターミナルが建設され、屋久杉工芸/お土産屋も立ち並んでいる。

【2019年度】島の東部に位置する集落。 昭和26年に船行集落より分村し、永久保集落となる。村名は開拓農業協同組合が設立された時は「ナガクボ」と呼 ばれていた。戦後の入植以前はほとんどが国有地で、広範な原生林におお われていた。戦後、満州・台湾・朝鮮など、海外からの引き揚げ者、国内 では川辺郡や大島郡、復員してきた人などによって築き上げられた集落。入植者たちが、水道や道路を整備し、集落を作っていった。 戦後に開拓された集落ということもあり、伝統行事は少ない。

このデータベースの活用先

・語り部の資料

・子供向け伝承資料

・外部発信用資料(その他検討中)

データ形式について

・マスターは各カメラマンが保管。

・Jpegデータ最大サイズ(平均15〜20枚程度、Max50カット)

・動画のマスターはMP4形式

写真の番号付けについて

集落が26集落のため、アルファベット(a)~(z)を永田から湯向まで付与 詳しくはこちら→