十五夜綱引と口説き

概要

十五夜綱引き

・南九州、沖縄で受け継がれてきた中秋満月(旧8月15日、平成29年は新歴10月4日)の行事である。

・大隅、薩摩両半島が盛んといわれるが、屋久島では全集落で行われており、際立っている。

・栗生の十五夜綱引きは古くからの行事で明治時代に行われていたことは確からしい。

・栗生では「十五夜の綱引唄」「口説き」がしっかり歌われる。 *それぞれの歌詞は資料1屋久町郷土誌第一巻村落誌にあり。

・集落の中央の中ノ川を挟んで上下2組に分けて綱引を引き合い、上町が勝てば大漁、下町が勝てば豊作とされる。

綱うち (平成29年10月4日記録)

・カヤとカズラは前日に準備する。

・朝8:00頃、栗生神社の広場に50人余りが集合してカヤをすき、カズラを叩いて柔らかくする作業から始められた。

・先端を輪にした既成の綱引ロープに小束のカヤを包むように添えて20cm余の太さにし、撚ったカヤで約20cmの間隔で括って綱をつ くる。

・このような綱を3本作って先端の輪に棒を通し、総出で撚り合わせる大仕事となる。

・太さ40cm、長さ13尋(1尋は1.5m)という大綱は1mほど毎にカズラで締められ、引き手のカズラも取り付けられる。

・11:00頃、中ノ川近くの広場にトラックで運ばれた大綱は輪に積まれ、榊とお神酒が供えられて宵を待つ。

綱引きと口説き (平成29年10月4日記録)

・集落中心の旧道沿い中ノ川をまたぐようにつくられた月拝みのやぐらでは、青年2人が和服正装で日没から月の出まで拝む。

・やぐら上の祭壇にススキや榊、お神酒(焼酎)、紅白餅、料理が供えられる。

・綱引の前に綱の前でお神酒をいただく。

・中ノ川の橋を真ん中に、上方向と下方向に綱を伸ばす。

・やぐらの上で、青年たちが「十五夜綱引き唄」を3回、続いて次々と「口説き」を歌う。

・「口説き」一節毎にハヤシを繰り返しながら、綱を上下させるとともに、上町方向と下町方向相互に移動させる。

・最後に上下に二組が綱を引き合い、勝負となる。

・隣接の広場に綱とカヤで土俵をつくり、花相撲を奉納する。

・続いて、子供たちの相撲が始まる。

【資料】

1 屋久町郷土誌第一巻村落誌上

2 屋久島、もっと知りたい~人と暮らし編~ 下野敏見

3 区長他聞取り

写真

綱うち作業の人々

朝から50人余の住民がカヤすきやカズラを叩く仕事を始めた。 |

綱の作り始め

既成の綱引ロープにカヤ束を添えてカヤで括り、約20cm径の綱をつくる。 |

最初に作る綱

撚り合わせの素材になる綱を3本作る。 |

先端の輪に棒を通す

芯にしたロープの先端の輪に棒を通す。 |

3本合せて本綱を作る

出来上がった綱を3本合せて本綱の先端にする。 |

総出の撚り合わせ

本綱の撚り合わせは総出の大仕事になる。 |

太さ40cm程の本綱

3本を撚り合わせて太さ40cm、長さ 13尋(1尋は1.5m)程の本綱をつくる。 |

集落に運ばれた本綱

集落中心の中ノ川近くに運ばれた綱。 |

榊を供えてお清め

綱を輪にして重ね、榊を供えてお清めをする。 |

月拝みのお供え

やぐら上の祭壇に飾られた月拝みのお供え。 |

月拝みのやぐら

中ノ川をまたいでつくられた月拝みのやぐら。 |

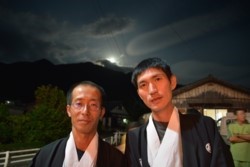

和服正装

日没から月の出まで月拝みをする二人は和服正装。 |

綱引き前のお神酒

綱引き前にお神酒をいただき、綱を清める。 |

中ノ川中心に綱伸ばし

中ノ川の橋を中心に上下方向に綱を伸ばす。 |

口説き歌い手1

青年が口説きを歌う1 |

口説き歌い手2

青年が口説きを歌う2 |

綱を上下に動かす1

綱を上方向、下方向に動かす1 |

綱を上下に動かす2

綱を上方向、下方向に動かす2 |

綱を持ち上げる

ハヤシ声とともに綱を持ち上げる。 |

綱を引く1

最後は上町、下町の組対抗で綱を引く1 |

綱を引く2

最後は上町、下町の組対抗で綱を引く2 |

花相撲

綱引きの後の相撲、最初は花相撲の奉納。 |

子供たちの相撲1

楽しみは子供たちの相撲1 |

子供たちの相撲2

楽しみは子供たちの相撲2 |