山・川・滝

概要

山々

・栗生の奥には、主峰宮之浦岳1935mから黒味岳へと連なる奥岳と呼ぶ1800m級の中央山群がそびえている。

・奥岳南西面を広大な源流域として、やがて栗生川となって海に注ぐ小楊子川は流れ下る。

・栗生神社の奥の院とされる栗生岳1867mも宮之浦岳の東にそびえ、栗生川源流域の一角をなしている。

・山々は屋久杉の森に覆われ、里近い照葉樹林ともども栗生の暮らしに、江戸の昔から深くかかわってきた。

・現在、中腹以上の森林は世界遺産に登録され、大切に保護されている。

栗生川

・奥岳に発する小楊子川は滝の連続のような急流として花崗岩の谷を駆け下り、照葉樹林の水も集めて平地に達し、黒味川と合流して栗生川となる。

・河口近くでは船も入る大河となり、南の島々との海運や漁業に深いかかわりがあった。

・集落に沿った川辺にはガジュマルが茂り、暮らしの川として南国の里の佇まいである。

・河口近くの西側浅瀬には、町指定天然記念物のメヒルギ群生が見られる。

・メヒルギは熱帯、亜熱帯の入江や河川の汽水域にマングローブを形成する植物で、上流に積雪地帯がある過酷な環境では貴重な存在である。

大川滝

・永田岳の鹿之沢1600m辺りを源流とする大川の下流にある大川滝は落差88m、南九州一のスケールといわれている。

・大川滝は屋久島誕生の際に、本体の花崗岩をとりまく周囲の堆積岩 が熱変成したホルンフェルスという固い岩石の壁を落下している。

・滝壺近くで迫力を実感できる滝として、多くの観光客が訪れる人気ポイントである。

【資料】

1 屋久町郷土誌第1巻村落誌上

2 屋久島の山岳(附図) 太田五男

3 屋久島の地質ガイド 屋久島環境文化財団 4 屋久島町文化財資料 教育委員会

5 区長他聞き取り

写真

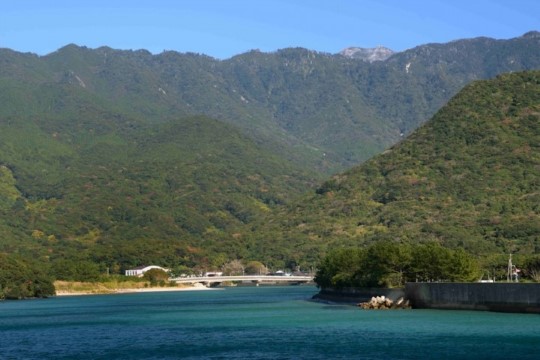

栗生川から山々

栗生川河口付近から、栗生橋の奥に黒味岳など後背の山々を望む。 |

源流となる奥岳

黒味岳から望む栗生川(小楊子川)源流の屋久島奥岳、左から宮之浦岳、栗生岳、翁岳、安房岳、投石岳。 |

宮之浦岳と栗生岳

中央は宮之浦岳1935m、右のピークは栗生岳1867m。 |

小楊子川上流の谷

小楊子川が険しい花崗岩の谷を駆け下る上流域は、世界遺産登録地の屋久杉原生林である。 |

照葉樹林帯の小楊子川

下部の照葉樹林帯の小楊子川。 |

平地に達した川

小楊枝子川は石楠花の森公園付近で平地に達し、海水が入ってくる辺りで黒味川と合して栗生川となる。 |

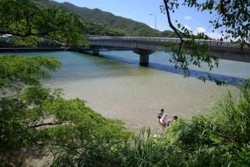

栗生川の栗生橋

栗生橋付近は海水も入ってくる静かな汽水域で、子供たちの遊び場になる。 |

栗生地区と栗生川

栗生地区に接する栗生川下流は、暮らしの水辺である。 |

集落の水辺

かつては南の島々に通う船や多数のカツオ船が係留されたという岸辺にはガジュマルの緑が美しい。 |

メヒルギ

栗生川西岸浅瀬の町指定天然記念物メヒルギは熱帯、 亜熱帯の入江や河口域にマングローブを形成する植物。 |

種を付けたメヒルギ

樹上で発根することから胎生種子ともいわれるメヒルギの種子。 |

発芽したメヒルギ種子

発根した種子が河床に突き刺さり、葉を広げている。 |

栗生川河口近く

河口部では海岸同様の岩礁や砂浜があり、ウミガメの産卵も見られる。 |

岩崖を落ちる大川滝

ホルンヘルスの岩崖を落ちる大川滝は落差88mといわれる。 |

大川滝の観光客

迫力を間近に体験できる大川滝は人気の観光ポイント。 |