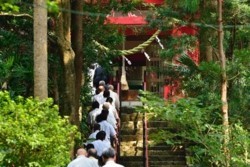

益救神社

概要

『延喜式』神名帳に記載された神社のうち最も南に位置する、宮之浦益救神社と同じ名を冠す、島内神社の中でも特に重要度の高い神社と言える。現在年3回の大祭があり、原住民の生活に根ざした神社と言える。

【場所】

30°14'47.4"N 130°34'38.5"E

原集落の山手側、断層の作り上げたものか特徴的な小山になっている一帯の字名は岩屋口、宮之前、井手頭と総称して「モイヤマイワンクチ」と呼ばれる場所にあたる。

【詳細】

〇祭神

正祀 誉田和気命<ホンダワケノミコト>(応神天皇の諱)

相殿 天津日高火火出見尊<アマツヒコホホデノミコト> (海幸・山幸 神話の山幸の命)

〇祭日 旧暦 6月15日

〇伝承 山幸彦・海幸彦が釣り針を探し求めて鯛川(テノゴー)に差し掛かっ た時、その釣り針らしき針を引っかけた鯛が居るという村人の噂を耳に し、針を取り返す。そのお礼に村人に無理難題を持ちかける一族を本富岳より遠矢にて平らげるのだが、その途中モリ山で想を練り休憩したのが(以前字・宮 の前にあった)益救神社とされる。

〇社内には廃仏毀釈の時に破壊されたらしき仁王像が計三体。手水舎もあり。

〇コンクリート造りの鳥居が二つ。拝殿は昭和5 7年築の鉄筋コンクリート造り。

〇平成30(2018)年度は7月27日に例大祭、11月23日に報告大祭、2月17 日に祈年大祭が行われた。報告大祭は余興大会、報告大祭は耕地整理記念祭とグラウンドゴルフ大会が同日開催。

〇例大祭・報告祭の時には鳥居横に幟が立つ。祭殿側の鳥居内側で氏子・参列者が開始を待ち、時間になると下から見上げて左側を登る。逆に下るときは右側を下り、真ん中は神の通る場所となる。 修祓/宮司一拝/開扉/献饌/祝詞を奏す/玉串奉納 宮司の挨拶、直会と進む。

〇例大祭の折には三角形のおもち「鼻高だんご」が振舞われる。これは 鼻の高い美男美女になるようにという願いと共に、この神社大祭に子供 を呼ぶために始まったと思われる。一切甘みの無い、なんとも素朴な味わいがある。

〇報告大祭の後には「神山小学校せんだん太鼓」が奉納された。

【文献・資料】

屋久町郷土史第二巻P195 P220-221