鬼火たき・門祝い

概要

鬼火焚き

・毎年1月7日、門祝いと同じ日に行われる。

・鹿児島県各地で行われている、正月飾りについてきた悪霊を追い払う伝統行事。屋久島町内ほとんどの集落で行われている。

・バチバチノキ(正式名ケウバメガシ)、モウソウチク、マダケが材料として用いられる。

・煙を浴びる事で1年健康になると言われる。バチバチノキや竹を用いるのは、燃える際に弾けるような大きな音が出るため、厄除けになると言われている。

・「下んこの浜」に軽く穴を掘り、薪を円形に並べ、しめ縄を入れ、中心にマダケを巻いた大きな孟宗竹を立てる。孟宗竹は三方から引っ張って立てるため、ロープを3本結んでおく。

・朝、子供会が班に分かれて集落内各戸のしめ縄を集めて回る。

・子供会が赤鬼と青鬼の絵を描き、表裏に張り合わせたものを的にする。

・昔、鬼の面は各家の火の神様のお餅の飾り付けの紙を集め、1日がかりで炭火で乾燥させながら張り合わせて作り、絵の上手な者が鬼の絵を描いた。

・焼き残った薪を2本持ち帰り玄関に立てる。悪鬼を払うという意味がある。

<鬼火焚き>(平成31年1月7日実施)

・9:00 子供会と役員が小瀬田公民館に集まる。子供達は公民館で鬼の絵を描く班と各家のしめ縄を集める班に分かれて作業する。 ・11:00 鬼の絵が完成。下んこの浜では鬼火焚きの準備も完成した。

・17:00 下んこの浜に集落の人々や子供が集まってくる。

・孟宗竹に結んだ3本のロープを3方から引っ張って立て、鬼の絵も巻き上げる。

・竹に火を付け、勢いよく燃え上がりだすと、子供たちが手に小石を取り、鬼の絵めがけて一生懸命投げる。しばらく投げていると鬼の絵 がボロボロになってくる。すると孟宗竹を横に倒す。鬼の絵は子供たちが破いてバラバラにし、火にくべる。

・マダケが勢いよく燃え、大量の煙が出る。この煙を浴びると無病息災になるという。

・薪の根元をよく燃やし黒く焼く。海水で火を消した後、2本づつ持ち帰る。

<門祝い>(門まわり)

・1月7日の夜、子供と役員で各家庭を回り、祝い歌を歌って回る厄払いの伝統行事。

・小瀬田西部、東部、中央の三班に分かれて全戸を回る。

・喪中の家は回らない。

・祝い歌は「一般家庭用」、新築・成人・厄払い・七草の為の「お祝い家庭用」、「船主家庭用」の3つがある。

・各家庭では、酒(お酒やジュース)、肴(つまみ、お菓子、おかず)、金一封を準備して一団が来るのを待つ。

・一団が訪れると家主は玄関と縁側の扉を開けて御盆に酒肴金一封を準備し、玄関で正座をし、祝い歌を聞く。

・祝い歌は一般家庭用を2回唄う。新築・成人・厄払い・七草であれば更にお祝い家庭用を、船主であれば船主家庭用の歌を更に歌う。

・家では玄関と縁側の扉だけでなく部屋の襖も全て開けるのだが、これは家の隅々まで祝い歌が届くようにするためである。

・祝い歌を歌い終えると酒肴と金一封を頂戴する。

「アー祝い申す いつもより今年は

作づくりがようして もみのたわらが 二千石(にせんごく)

米のたわらが千石(いっせ んごく)

祝うて申す ヤーほんに ほんからそうじゃ アーらくさいじゃ ホー」

(お祝い家庭)

「アー○○どんのお家に まいりてみれば

しろがねはしらに こがねのたるき

しほうのすみずみ ぜんとかねがさがった

祝うて申す

ヤーほんに ほんからそうじゃ アーらくさいじゃ ホー」

(船主家庭)

「アー○○どんのお船を みわたしてみれば

表のほうに もみのたわら二千石(にせんごく)

とものほうに 米のたわら千石(いっせんごく)

祝うて申す ヤーほんに ほんからそうじゃ

アーらくさいじゃ ホー」

※しろがね・・・白金、こがね・・・大判小判

<門祝い(門まわり)>(平成31年1月7日実施)

・18:00過ぎ、公民館に子供達と役員が集まる。今年は子供9名だった。

・18:30 西部、東部、中央の三班に分かれて門まわりを始める。

・門まわりは以下の流れで行われる。1戸5分程度。

1家を訪ねる。家主が居る家では玄関先か縁側に酒、ビール、つまみが準備されている。

2玄関先に立ち、一般家庭用の祝い唄を2回歌う。

3祝い事があればお祝い家庭用の歌を、船主であれば船主家庭用の歌を歌う。

4家主から酒肴を頂き、金一封(千円程度)を頂く。

・20:30 すべて回り終えて解散となった。

【参考文献】

1小瀬田の伝統行事伝説方言録/小瀬田愛郷会

2区長他、住民の聞き取り

写真

鬼の的めがけて

鬼めがけて石を投げる子供たち。 |

集まった子供

公民館に集まる子供たち。 |

鬼の絵を描く

青鬼と赤鬼の絵を描く。 |

完成した鬼の絵

完成した赤鬼の絵。 |

鬼火の準備

鬼火焚きの準備が出来上がった。 |

鬼火焚きa

鬼火焚きが始まり子供たちが石を投げる。 |

鬼火焚きb

新緑の頃の山側の女川沿いの照葉樹林b。 |

鬼火焚きc

夢中で石を投げる子供たち。 |

鬼火焚きd

七五三の子供たちも見られる。 |

破れた鬼の絵

少しづつ鬼の絵が壊れていく。 |

絵を破く

鬼の絵を破く子供達。 |

火にくべる

破いた鬼の絵を火にくべる。 |

煙にあたる

無病息災を願って煙を浴びる。 |

薪を燃やす

薪を燃やしていく。 |

薪を2本貰う

薪を二本づつ持ち帰る。 |

確認事項

門まわりで回らない家、祝い事の家を確認する。 |

参加する子供

門まわりに参加する子供たち。 |

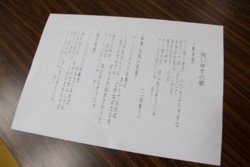

門まわりの歌

3種類の祝い申すの唄。 |

歌の練習

練習するが経験者ばかりだったので皆一度で歌えた。 |

歌を聞く家主

玄関先で家主が歌を聞いている。 |

開いた襖

襖をすべて開けているようす。 |

酒と肴a

準備された酒と肴と金一封。 |

酒と肴b

酒と肴の種類は家によって様々。 |

門まわりa

門まわりのようすa。 |

門まわりb

門まわりのようすb。 |

消防車庫前

消防車庫にも門周りを行う。 |