長峰子供会

概要

<長峰子供会>

・長峰子供会は長峰地区の小中学生とその保護者で構成される子供会であり、年間を通じて月1~2回程度、様々な活動を行っている。

<朝読み>

・長峰区では昭和52年から子供会の活動の一つとして続く、長峰生活館の放送施設を利用した子供による本の朗読である。以前は朝だけ でなく夕方もあり、「朝読み・夕読み」と呼ばれていた。現在は夏休み期間中の朝に行われている。

・昭和57年に鹿児島県社会教育課によって「かごしまの子ども朝よみ夕よみ運動」が提唱された。これは「図書館とは直接連動しない で、有線放送の設備を使って小・中学生が交替で、朝夕決められた一定の時間朗読する。」というものである。(文献2)

・昭和57年鹿児島県青少年育成事業の一環として「郷土教育の伝統を現代に生かし、地域社会に活力ある教育的風土を醸成し、子供の豊 かな人間形成を図るため」としての「朝読み・夕読み」実践推進地区に指定された。

・以前は長峰生活館の放送室にて行っていたが、現在は携帯電話を用いて放送が出来るようになっている。

・朝読みは当番の子どもが二人決められ、長峰生活館でラジオ体操の後に行われる。

<朝読み>(令和元年7月24日実施)

・夏休みの朝6時30分、長峰生活館に児童と保護者が集まり、ラジオ体操が始まる。

・6時40分、ラジオ体操が終わると当番の子どもと保護者が残り、携帯電話を操作して朗読を録音する。

・携帯電話での操作が終わると、防災無線から録音した子供の朗読が流れた。

<餅つき>(令和元年12月15日実施)

・午前9時、長峰生活館に婦人会と役員が集まり、餅つきの準備がはじまる。

・婦人会は餅米の準備、役員は臼と杵を準備する。

・子供達も徐々に集まり、午前9時40分、子供達が集められ注意事項等の説明があった。

・まずは大人が餅米をある程度の柔らかさまでつく。

・子供たちが子供用の杵で一人一人交替でついていく。

・つきたての餅は子供たちと大人でキナコ餅、こし餡を入れた団子餅を作る。

・外にでて皆で自分たちでついた餅を食べる。

・午前11時50分、解散となった。

<高齢者宅見守り訪問>

・子ども会では行事の後などに交代制で区内の高齢者の家を訪ねる活動を行っている。

・1回に回る家は1~2軒で、挨拶に伺って元気かどうか見守る。

【参考文献】

1 上屋久町長峰区郷土史 あしあと/上屋久町長峰区

2 学習権を支える図書館/種村エイ子

3 区長他、住民の聞き取り

写真

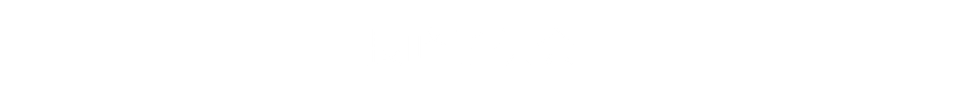

朝読み

朝読みのようす。 |

年間行事予定表

平成31年度長峰子供会の年間行事予定表。 |

ラジオ体操

長峰生活館前広場でラジオ体操。 |

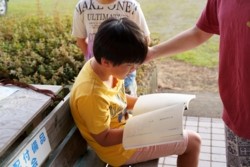

携帯での録音

携帯電話に朗読を録音する。 |

防災無線放送

防災無線から朗読が流れる。 |

餅米準備

長峰生活館の調理場で餅つきの準備をする。 |

臼の準備

臼を準備する。 |

注意事項説明

子供たちを集めて餅つきの注意事項を伝える。 |

大人の餅つき

大人が手本を見せ、ある程度もちをつく。 |

餅つき

子供用の杵で交代交替で餅つきをする。 |

餅づくり

ついた餅で団子などを作る。 |

団子餅作り

団子餅づくりのようす。 |

餅を皆で食べる

生活館広場で餅を食べる。 |

高齢者宅訪問

高齢者のお宅を子供たちと訪ねる。 |

喜ぶ高齢者

子供の訪問に喜ぶ高齢者。 |