二十三夜祭

概要

・十五夜ほど盛んではないが、全国的に行われる月齢による月待行事。

・昔は島中で行っており、翌朝の日の出まで飲み明かしたといわれるが、現在は日の入りから月の出までとなっている。

・本来旧暦1月23日だがタンカン収穫との関係もあり、現在は新暦1月開催が普通で麦生でも令和2年は1月17日に行われた。

・二十三夜祭の供え物や進め方は、きわめて複雑で各地区ともに伝承に苦労している。

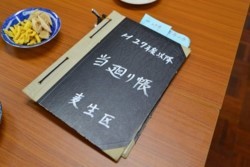

・麦生ではあらゆる伝統行事が担当班(当廻り班)の手で「当廻り帳」 に、写真やパソコン記録も含めて克明に記載されており、有効に活用 されている。

・以前は寺で行っていたが、今は公民館が会場になっている。

・13:30頃から役員と当廻り班が公民館に集合して、準備を始めた。

・供え物は月形の餅、日形の餅、二十三夜餅(中型丸餅)24個、花餅(小 型丸餅)366個、御洗米(ゴセンメ・水に浸けシャク米の水切り)

・竹の葉をさしたお神酒の瓶子・アコーディオン状に畳んだ紙をさした白むき(シャク米ととぎ汁)の瓶子・その他ローソクなど。

・ホール上座に祭壇と、当回り班1人と区長の拝み者2人が座る席をつくった。

・いわば結界にあたるところで、3m四方に並べた4個の杉丸太の上 にコサン竹を立て、長さ9m50cm左縄のしめ縄を上座側以外の3辺に張り、紙垂を下げた。

・17:30頃、日の入りに合わせて拝み者2人は弓矢八幡、正八幡(遥拝所から)、大山祇神社(鳥居)に参拝した。

・公民館に戻った拝み者は御祈願文を読み上げ、一同とともに二十三 夜祭宵行事を行った。

・拝み者は祭壇に火を灯して不浄を断った席で二人だけでお膳を頂き、他の参会者は結界の外側の席で飲みかわし、7時間に及ぶ静かな 二十三夜祭になった。

・麦生以外では、拝み者(トコロカン)はしめ縄の内側から参拝者にお神酒を注ぎ、次々にお参りに来る住民が外側からどんどんお酌をし て、結界の内外飲み交しで大変な一夜になる。

・0:30過ぎ、月の出に拝み者2人は弓矢八幡、正八幡(遥拝所から)、 大山祇神社鳥居に二十三夜様のお神酒と白むきを供えて五穀豊穣、集 落安泰、村人の無病息災を祈願した。

・公民館に戻った拝み者は一同とともに月の出の方角に礼拝して月形 の餅を切り、お神酒、白むき、御洗米を皆で頂いて直会となった。

・1:00頃、結界のしめ縄を取り外して令和2年の二十三祭はお開きと なった。

【文献・資料】

屋久町郷土誌第二巻村落誌中

麦生区当廻り帳

区長他聞き取り

写真

月の出を拝む

二十三夜祭は月待行事、一同深夜の月の出を拝む |

当廻り帳

伝統行事をその都度記録する麦生区の当廻り帳 |

当廻り帳二十三夜祭

当廻り帳の二十三夜祭記録の一部 |

注連縄を張る

会場の上座にしめ縄を張り結界をつくる |

二十三夜祭祭壇

二十三夜様を祀る祭壇をつくる |

会場奥は結界

結界と一同の席が二十三夜祭の会場になる |

弓矢八幡へ

拝み者は日の入りに合わせて弓矢八幡に行く |

弓矢八幡日の入り参拝

弓矢八幡に日の入りの参拝 |

正八幡日の入り拝礼

正八幡の日の入り拝礼は弓矢八幡の遥拝所から |

大山祇神日の入り参拝

大山祇神社の日の入り参拝は鳥居から |

御祈願文読み上げ

日の入り参拝の後、拝み者が御祈願文読み上げる |

拝み者2人

拝み者はしめ縄を張った結界の席に入り、2人だけでお膳に向う |

会場奥に拝み者

参会者席の奥に拝み者が座る別世界がある |

2人で飲む拝み者

拝み者は不浄を断って2人で飲みかわす |

結界外の参会者

しめ縄で隔てられた席で参会者は飲食歓談する |

月の出弓矢八幡

ほぼ7時間後、月の出の時刻に弓矢八幡他三神社に参拝する |

弓矢八幡供え物

月の出を迎え、弓矢八幡他三神社に二十三夜様のお神 酒、白むきを供える |

お神酒をいただく

会場に戻った拝み者は月に祈った後、一同とともにお神 酒をいただく |

御洗米をいただく

参会者一同と御洗米をいただく |

注連縄をはずす

しめ縄をはずして、結界を解消する |